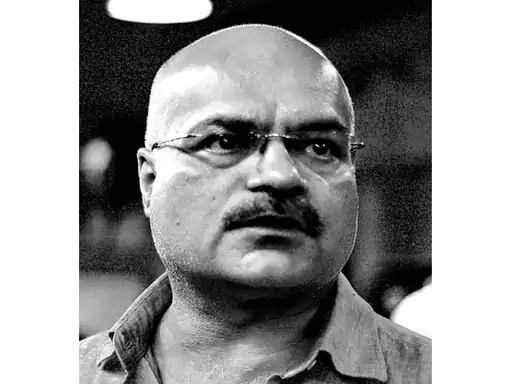

अभय कुमार दुबे का कॉलम:पिछड़े समुदायों को ब्राह्मण-बनिया पार्टी कहलाने वाली भाजपा में सत्ता-सुख मिल रहा है

KHABREN24 on January 29, 2023

बिहार ने जातियों की गिनती शुरू कर दी है। कई दूसरे प्रदेश भी ऐसा करने के इरादे की घोषणा कर चुके हैं। हो सकता है वहां भी जल्द ही जातियों की गणना प्रारम्भ हो जाए। इस कवायद का यह केवल एक तकनीकी पहलू है कि बिहार द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया को जनगणना कहा जाए या जातियों का सर्वेक्षण।

कानूनन जनगणना का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। इसलिए अगर कोई राज्य इस तरह की गणना करवाता है तो उसे औपचारिक रूप से इसे सर्वेक्षण कहना होगा। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें और केंद्र द्वारा करवाई जाने वाली जनगणना में कोई खास अंतर नहीं है।

इसमें भी तकरीबन वे सभी सवाल पूछे जाने हैं, जो राष्ट्रीय जनगणना के दौरान पूछे जाते हैं। फर्क केवल इतना होगा कि गिनती करने के बाद यह प्रक्रिया बता देगी कि किस जाति के पास कितनी शिक्षा, नौकरियां, आमदनी आदि है। राष्ट्रीय जनगणना केवल अजा-जजा के बारे में ऐसे आंकड़े बताती है। बिहार की गणना सभी जातियों के बारे में तस्वीर साफ कर देगी। इस लिहाज से देखें तो यह कवायद आबादी के आर्थिक-सामाजिक हालात की जातिवार तस्वीर पेश करेगी।

लेकिन क्या जातिगत गिनती का मकसद यही है? अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं, पार्टियों और बुद्धिजीवियों का घोषित-अघोषित विचार है कि जैसे ही जातियों की संख्या की प्रामाणिक जानकारी मिलेगी, राजनीति का खेल बदल जाएगा। उन्हें पिछड़ी जातियों की एकता और गोलबंदी का ऐसा प्रबल तर्क मिल जाएगा, जिससे वे सत्ता की होड़ को गहराई से प्रभावित कर सकेंगे।

संक्षेप में कहें तो वे एक बार फिर नए सिरे से सत्ता हथिया लेंगे और राजनीतिक क्षितिज पर अंतिम रूप से पिछड़ों का कभी न अस्त होने वाला सूर्योदय हो जाएगा। दरअसल जातियों की गिनती कराने के माध्यम से पैदा होने वाले बहुसंख्या के एहसास का इस्तेमाल करके राजनीति को हमेशा-हमेशा के लिए अपने पक्ष में झुका लेने का यह बहुसंख्यकवादी सपना कोई पहली बार नहीं देखा जा रहा है।

यूपी में भाजपा राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुकुम सिंह कमेटी के जरिए एक बार इस तरह की आधी-अधूरी कोशिश कर चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस सिद्धरमैया के नेतृत्व में यह प्रयास कर चुकी है। दोनों ही कोशिशों के इच्छित परिणाम नहीं निकले।

आज की स्थिति यह है कि पिछड़ी जातियों की अलग से गोलबंदी करके स्थायी जातिगत बहुमत बनाने की रणनीतिक योजना में हिंदुत्ववादी राजनीति की सफलता ने पलीता लगा दिया है। हिंदुत्ववादी शक्तियां शुरू से ही हिंदू समाज में कर्मकांडीय रूप से शूद्र कही जाने वाली जातियों को द्विज समझी जाने वाली जातियों के साथ जोड़ने के लक्ष्य के लिए काम करती रही हैं।

संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरु गोलवलकर की बातों पर गौर करें तो स्पष्ट हो जाता है कि वे बार-बार क्यों शूद्रों को दबे हुए, शोषित और कमतर हैसियत वाले समाज के रूप में देखने का विरोध करते हैं। वस्तुत: अपने आग्रह को धरती पर उतारने के लिए साठ और सत्तर के दशकों में दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ में अगड़ी जातियों के नेताओं को उच्च पदों से हटाकर पिछड़े नेताओं को बैठाने की नीति अपनाई थी।

वे संदेश देना चाहते थे कि हिंदुत्ववादी राजनीति में पिछड़ी जातियों को समान धरातल प्राप्त होगा। इसमें करीब साठ साल लग गए। इसे पिछड़ी जातियों तक पहुंचाने में नब्बे के दशक के बाद पिछड़ों के बीच प्रभुत्वशाली समुदायों के उदय की परिघटना ने भी योगदान किया।

जैसे-जैसे कमजोर संख्याबल के कारण आरक्षण व सत्ता के लाभों से वंचित समुदायों की आंखों में ये प्रभुत्वशाली समुदाय खटकने शुरू हुए, वैसे-वैसे हिंदुत्ववादी तर्क उनके गले उतरना शुरू हो गया। परिणाम अगड़ी जातियों के साथ पिछड़ों के एक हिस्से के समीकरण के रूप में निकला। इसने 45 से 50 फीसदी की हिंदुत्ववादी राजनीतिक एकता तैयार की।

अगड़ी-पिछड़ी गोलबंदी ने अप्रभुत्वशाली पिछड़ी जातियों और मुसलमान वोटरों की एकता को पराजित कर दिया। पिछड़े समुदायों को ब्राह्मण-बनिया पार्टी कहलाने वाली भाजपा में सत्ता-सुख मिल रहा है। पिछड़ों की संख्या का प्रामाणिक आंकड़ा भी आ जाए तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ फिकरेबाजी पहले-सी असरदार होने की सम्भावनाएं नहीं हैं।

बिहार की जातिगत गणना से समतामूलक नीति-निर्माण की दिशा में कुछ न कुछ प्रगति ही होगी। लेकिन इससे राजनीति की चलती धारा में कोई परिवर्तनकारी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

At Glance

Top Stories

GST की नई दरें कल से लागू, सामान सस्ते होंगे:पनीर, घी, साबुन,

राहुल-प्रियंका क्या वोट चोरी करके जीते हैं चुनाव?:वाराणसी में साध्वी निरंजन ज्योति

CG शराब घोटाला…ED की चार्जशीट में चैतन्य बघेल की चैट:Big-Boss वॉट्सएप ग्रुप

महाकुंभ में डुबकी लगा अयोध्या पहुंचे 10 लाख श्रद्धालु:हनुमानगढ़ी में लगी 3